晓重“60后”,天津人,职业警察、作家、编剧。曾创作出版“铁警五部曲”,即《走火》《危局》《发现》《

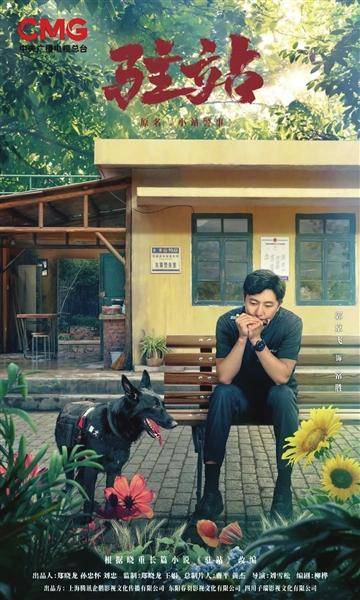

根据天津作家晓重的小说《驻站》改编的同名电视剧,近日在央视一套播出,并在腾讯视频同步上线。该剧由郑晓龙任出品人、监制,曹平任总制片人,刘雪松执导,柳桦编剧,郭京飞、陈数、刘佩琦、林永健、孙艺洲等出演。“总有小惊喜,定有大作为”的宣传语也成为新年热词。

晓重本身也是一名警察,曾创作“铁警五部曲”长篇小说,其作品在紧张中显机智,在舒缓中见真情。谈到《驻站》的写作,他说:“我尝试着把写作的视野打开,把现实的细节放大,聚焦在我所熟悉的铁路公安民警的最基层,真实地反映他们的工作、他们的追求,表现他们善良的心底、人性的光芒、正义的声音。人民警察的担当精神,让我在写作中即便遇到困难也不退缩,锲而不舍百折不挠。”

晓重姓李,祖上几代都是天津人,受当历史老师的父亲影响,喜欢读书,尤其钟爱中国古典文学名著,十几岁便读完了《红楼梦》《西游记》《水浒传》《三国演义》以及“三言二拍”,也读父亲的历史书,喜欢上下五千年的故事。

父亲要求晓重每天背一首唐诗或宋词,背不下来不许吃饭。母亲心疼孩子,嗔怪说,他这么小,能懂那些诗词吗?父亲说,不懂没关系,先背下来,长大就懂了。多年后,晓重慢慢明白,父亲说得没错,书读百遍,其义自见,果然就是这个道理。

他喜欢看公安、反特题材的电影,《保密局的枪声》《蓝色档案》《黑三角》《羊城暗哨》《特高课在行动》《405谋杀案》……每当看到银幕上人民警察虎穴擒敌,把坏人追得像野地里的兔子似的东躲西藏,最终落入法网,他的内心都会萌生冲动——将来自己也要当警察!

难得的是,晓重“文武双全”。年少时在市体校手球队打手球,练就了强健的体魄。参军入伍,磨炼意志,休息时,他愈发痴迷于读物和公安题材的电影,产生了强烈的共情。从部队复员后,他实现夙愿,进入铁路公安系统,成为一名人民警察。

1995年,由北京电视艺术中心、公安部金盾影视文化中心联合拍摄的电视剧《无悔追踪》,在央视非黄金时段悄然播出,却凭着跌宕起伏的剧情、细致入微的人物心理描写以及诸多演员精湛的表演,吸引了大批观众。刚刚当上警察、同时也开始试着写作的晓重看得如痴如醉,他也了解到,原著小说作者张策是一位公安作家,出版过一批公安题材的小说。晓重说:“《无悔追踪》给了我极大的激励,让我与之共鸣,也想写警察故事。后来我终于有机会结识了张策先生,他在写作上给了我很多指导,犹如我写作路上的一盏明灯。”

那些年,晓重扎根基层,在火车上当过乘警,在老西站反过扒,管过治安,和三教九流打交道。什么人打他眼前一过,他就能把这个人看个八九不离十。“通过‘拔色’‘打现行’,用察言观色的办法,就能识别出嫌疑人。”这段摸爬滚打的经历,不仅给他带来了丰富的生命体验,也在他的意识里注入了强烈的社会责任感,继而凝聚成独特的人格魅力。

2000年以后,很长一段时间,刑侦剧“霸屏”,但良莠不齐,有些剧甚至让人不敢恭维,“一看就是编的,编剧肯定不了解警察!”晓重和同事们聊天,觉得这些电视剧差了那么点儿意思。此时他已发表过几篇短篇小说,大家建议他,写写他们这些人自己的故事。晓重也正有此打算,于是利用一切能利用的时间,把自己当铁路警察的经历、见闻和满腔热忱编成故事,一鼓作气写了二十几万字,完成了自己的第一部长篇小说——《走火》。

晓重说:“《走火》写派出所里的众生相,公安民警们各有各的性格,甚至在一些事情上有不同的观点,但是,当任务来了,他们会团结一致去面对困难,解决问题。这也是公安民警的特质,赢博体育网址可以有分歧,可以有观点的碰撞,但一定会服从大局。”

2009年,《走火》获公安部第十届金盾文学奖第一名。2016年,导演李小平将《走火》拍成电视剧,在浙江卫视首播,优酷、爱奇艺同步播出,收视率与口碑节节攀升。晓重赢得了更多的关注。

大约20年前,冬天,晓重执行任务,在深山小站见到了一位驻站民警。零下二三十摄氏度的天气,北风呼啸,吹得人骨头缝发冷。一人独自驻守小站,那种孤独的状态、那种顽强的意志,都令人感动不已。

可能外人并不了解,晓重解释,所谓“驻站”,是铁路公安的专用术语,意思就是,在不具备建立派出所条件的三、四等小站,派驻公安民警驻勤。派驻的民警需要担负车站周边治安环境的管理,铁路沿线的巡逻巡线,以及走访和宣传等工作,管界内发生的案件事件、交通事故、路外伤亡等,也要由驻勤民警负责处理。“这类警务系统只有一两名警察,日复一日,可以说是最孤独的民警。”他补充说。

后来,晓重到过很多小站,与驻站民警聊天,发现他们有一个共同点——积极乐观、豁达向上,协助偏远地区脱贫,能跟周围的村民成为朋友,村里人喊年长些的民警叔叔、大伯。他们真正融入了当地百姓当中,在平凡的岗位上显示出一种伟大。

晓重谈起他亲眼所见的真人真事。有一位驻站民警进村,村民拉着他的手往家里拽,非要留他吃饭。甚至专门集资为他修了一条路,方便他进村。晓重特意去看,那是一条小路,从车站直接通到村口,假如没有这条路,进村就要绕行很远。这种警民鱼水情,过去常出现在老电影里。当时这位民警即将调离,他告诉晓重,这条路会留给接任他驻站的新警员。晓重觉得,这条小路不仅是老百姓对驻站民警工作的认可,也是对我们人民警察的认可。

2016年,晓重开始写《驻站》。这部小说从驻站警的独特视角切入并展开,讲述人到中年的派出所警长常胜,来到偏远的东寨一个四等小站,担任铁路驻站民警。人地两生的常胜,开着一辆破车,带着一条退役警犬,坚守在一个陌生的地方。东寨地方不大,但事儿可不少,主人公通过“斗智斗勇”逐一化解难题,悄然改变了一方百姓的生活和观念,留下许多微小却精彩的故事。通过剧情推进,折射出国家铁路建设、乡村振兴的伟大业绩,也歌颂了公安干警一心为民的高尚品格。

小说完成后交到出版社,书的责任编辑对晓重说:“你的作品开始有中国画那般大写意的感觉了。”这正是晓重想要寻找的感觉:“之前我的作品多英勇悲壮,写了很多警察的流血牺牲,而《驻站》的调子的确比较舒缓。写这部小说,我不想再走刑侦剧、悬疑剧的老路,用案件串起情节,环环相扣、跌宕起伏,而是只写普普通通的驻站民警的故事,小民警,大情怀,小公安,大作为。我希望这本书能更亲民,更接地气。”

张策读过之后认为,《驻站》延续了晓重一贯的风格——既是公安题材,又非公安题材,以警察与老百姓思维意识的错位与转换为故事的着眼点,而与以往作品的不同之处在于,这部小说在人性的开掘上作出了新的尝试。

晓重坦言:“《驻站》中常胜这个人物,也有我的一些性格在里面,比如坚持、坚韧,认定一件事,一定要去做,愿意做这种受累不讨好的、基层的工作,可能没想到会有多大的收效,可能以后会有显现,但是,他仍愿意尽力把这个工作做好。另外就是常胜幽默、热情、待人真诚,这里面也有咱们天津人的性格,恰恰与他的警察形象相得益彰。”

2018年,《驻站》获公安部第十三届金盾文学奖第一名。消息传来,晓重感到既兴奋又惴惴不安。兴奋在于,在《走火》之后,他又一次证明了自己;不安则是,以后仍然需要向上攀登,继续努力,但我的方向在哪儿?这也是需要他更加深入思考的问题。

多年在公安一线工作,成了晓重最宝贵的财富。“我之所以能把握案件的细节,是因为其中大部分都是我经历过的,我把它们进行了艺术化的处理。”他认为,一部长篇小说,除了典型的人物塑造、情节紧凑的故事、个性化的语言之外,细节也不可忽视,甚至决定成败。关注现实、关注生活、关注能引起共鸣的东西,才会不断进步,提高作品水平。

他也越来越注重文学性,强调刑侦、题材小说的文学价值。“我不想创作完美的人设,也不想追求惊险悬疑,而是关注现实,深掘生活,从生活中获取思想资源、艺术灵感,继而去发现时代精神,并用符合文学规律的方式表现出来。”也正因如此,他笔下的警察才变得愈发通透、真实。

他特别强调人物塑造,“塑造一个人物,就要走入他的内心世界,认真细致地打磨。”他也认为,没有人情味儿的人物肯定立不住脚,以《驻站》中的常胜为例,他解释说:“一名警察驻守在小站,目的就是为了宣讲法律的存在。但是退一步说,管不管用,真不知道。他要和当地百姓打交道,这就要看他的能力、亲和力、情商,有了这些前提,他的执法才被人信服。源于生活,贴近生活,这样才能写出鲜活的人物。”

晓重将自己的作品归纳总结为“铁警五部曲”,即《走火》《危局》《发现》《驻站》《警卫》,为自己热爱的职业交出了一份文学的答卷。

在写小说的同时,他也创作了多部舞台剧、影视剧,创作灵感仍源于自己的人生体验。写作过程中,他对警察这个职业的体会越来越深:“这个职业给我的精神感召是忠诚忠勇,任劳任怨,严谨认真,一丝不苟。”他的职业素养和文学天赋融为一体,耐心专注,精益求精,以写作传承英雄血脉。

“每个时代都有它承载的作品,我们也要写出无愧于时代的作品。”晓重希望超越自己,写出更好的小说,他给自己找到了一个方向——写天津的故事。他是土生土长的老天津人,又是实实在在的“相声门里人”,言谈举止风趣幽默,不抖“包袱儿”不说话,也爱唱戏,张嘴就能来上一段。他活出了典型的天津人该有的样子,在他内心,讲天津故事的欲望越来越强烈。“我的小说《沽上烟火》正在创作中,不过主角不再是警察,而是咱天津普普通通的老百姓,我想以此对生我养我的家乡表达敬意。”

晓重:最早接触驻站民警,是在河北省易县深山老林里的一个小站。我和同事一起过去,看到一个民警,一间屋子,所有的生活用品都在这间屋子里。天气特别寒冷,我们在屋子里待了很长时间,我问他,去哪上厕所呢?他说,你就在屋里解决吧。我说不行,我得出去。结果刚出门,就给冻回来了。他俩冲我笑。同事说,他跟我打赌,说你连裤子都解不开就得回来,结果你真回来了。这种乐观的态度感染了我。我当时就说,有一天我会给你写本小说,就叫《驻站》。

小说出版后,我请同事帮忙给那位民警带过去。同事回来后告诉我,那位老警察快退休了,他拿到书翻了几页说,没想到那个小李真把这事干成了,然后眼泪就掉了下来。

记者:《驻站》写了一个小站警察的故事,可能与影视剧中常见的英雄人物有点儿距离,您怎么看待这类普通人的形象?

晓重:我笔下的人物来自我身边能接触到的那些有情有义,甚至有些小毛病的民警哥们儿。记得我刚从警不久,老警察跟我说过一句话,雷霆手段,霹雳手段,要不要?要!但是,更需要润物细无声的工作方法。英雄不会从天而降,我希望写出有人情味儿的警察,描摹忠于法律、忠于职业的平民英雄,这是我在创作过程中始终追寻的方向。

记者:作家关注人性,关注人的内心世界,随着写作的深入,您对警察的内心世界有了更多的了解。您如何评价这个群体?

晓重:这个群体里有很多人,年纪大了,被岁月磨掉了锐气,遮蔽了锋芒,看上去漫不经心,嘴里扯着家长里短。但当你真正接触到他们的内心,当他们愿意向你敞开心扉,你就会发现,他们的心里仍燃烧着一团火。用他们自己的话说,如果这辈子没能立功受奖,没能亲手侦办大案,没干成一件值得说说道道的事,等退休离职以后,都没脸去跟别人炫耀自己曾经是一名警察。

可能他们有面对生活的无奈,受委屈时敢发牢骚,有怨气时敢骂娘……但是,当工作需要他们的时候,他们绝对能毫不犹豫地一往无前,因为他们始终保有服务于宪法法律的自觉执行力,他们心底年少时的英雄梦永远也不会泯灭。这就是我的战友,是基层公安民警最真实的写照。通过写作,也让我自己对肩上的警徽有了更深层次的理解。

记者:您认为在文学、影视作品中,一个警察人物应该具有哪些要素,才能让观众觉得真实可感?

晓重:公安民警不应该是单色调的。他们一定要有责任有担当,有侠骨柔情也有披肝沥胆,有捍卫法律面对罪恶时的血溅五步,也有爱民护民时的千里迢迢,有不被人理解时的一声叹息,更有鲜花掌声簇拥时的羞涩微笑。金色盾牌,热血铸就,他们秉承着对职业的尊重,对法律的忠诚,与时俱进,不断地自我扬弃、自我完善。将这些串联起来,合理铺排,有序安置,该舍弃的不要啰唆,该放大的不要吝惜笔墨,再加上俏皮的语言、睿智的思维、一往无前的勇气、除恶务尽的霸气,人物就会跃然纸上。

发布于 2025-02-11

发布于 2025-02-11